皆さんは子供の頃って、すごろくで遊んだりしましたか?

僕はあまり遊ばなかったのですが、我が家で偶然すごろくで遊んだ際、息子が笑顔いっぱいに夢中で楽しんでいたんですよね。

らっこパパ

らっこパパ他にも、すごろくはさいころの目を読んだり数字にも慣れ親しめるので、知育要素もあります。

この記事では家族みんなで楽しめるだけではなく、数字にも強くなるすごろくの良いところと、5、6歳位から楽しめるおすすめすごろく3選を解説していきます。

すごろくは何歳頃から遊べるのか

息子の場合、4歳頃にすごろくで初めて遊びました。

息子はすごろくをする前にトランプで結構遊んでいたので、数字に少し慣れ親しんでいたこともあったのか、ゆっくりとでしたが4歳頃にすごろくで遊ぶことが出来ました。

すごろくで一緒に遊ぶ為の事前チェック

我が家の教育方針で、基本的には難し過ぎることをさせないことを重視しています。

難し過ぎることをさせない理由は、難しすぎることをやらせないで成功体験をしっかりと積ませて、自信を付けさせることが重要と考えているからです。

このことは様々な子育て本の中に書かれていたので、それを参考にしています。

なので、すごろくもある程度楽しめそうだなと見極めてから始めてみました。

具体的には以下の2点ができそうかどうかで確かめました。

①サイコロを振って、数字を読めるかどうか。

この点はサイコロの目を読めるかどうかなので、大丈夫かどうかは割とすぐにわかります。

②数字を読んだ後、その数字を認識して、その数の分コマを動かすことができるかどうか。

すごろくで一緒に遊ぶ為の事前チェックとして、さいころを試しに振ってみるのもいいでしょう。

例えばさいころで5の目が出たとして、自分のコマを5マス分の動かせるかどうかを確かめてみると遊べそうかが分かります。

息子の場合、これらをさりげなく一度簡単に試してみて、大丈夫そうだったので、すごろくで遊び始めることにしましまた。

すごろくの良いところ6選!

続いて、すごろくの良いところを6点ほど見ていきます!

【1】ものの個数を把握することが上手になる

瞬間的にサイコロの目を読むので、ものの個数を把握するのがうまくなります。

【2】サイコロを振って出た目の数だけ動かすので数を数えるのが上手になる。

すごろくの良いところの2点です。

サイコロを振った後、サイコロの目だけ動かすので、1,2,3と声を出して数えるのと、実際に駒を動かすマスの数を一致させていく必要があり、数の概念が鍛えられる効果が期待できます。

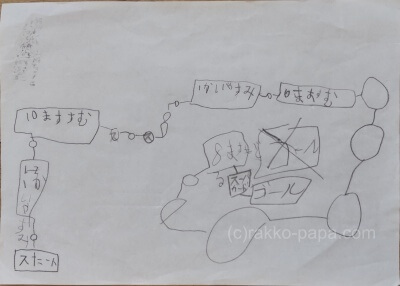

【3】すごろくを自分でも作れて、コストパフォーマンスが高い

すごろくの良い点の3点目です。

すごろくは、親がお絵かき帳などにマス目とイベント内容を書いて自分で作って楽しむこともできます。

「新幹線に乗って3マス進む」というマスを作ったり、我が子の好みに合わせた楽しいオリジナルすごろくを作れる点がいいところです。

また自分で作ればコストはかからないので、コストパフォーマンスも最高ですね!

僕がすごろくを作っていると息子も自分も作ってみたいと訴えるようになり、下の写真が息子が頑張って作ったすごろくです!

【4】すごろくは運の要素が極めて高い

続いて、すごろくの良い点の4つ目です。

すごろくの特徴として、運の要素が極めて高いです。

その為、子どもが負けても、サイコロは何が出るか分からないから勝つことも負けることもあるんだよ、と説明すしやすい面に結構助けられました。

負けても仕方がないんだよと納得させやすい

というのも、息子はとても負けず嫌いで、勝負ごとで負けると高い確率で泣いてしまいます。。

なので、負けて泣いてしまったときのフォローが結構大切です。。

すごろく遊びに関しては、運の要素がとても強いので、負けても仕方がないって思えるようで、何回か遊ぶと負けても仕方ないと思えるようになった様子でした。

(最初は負けると泣いていたのですが、次第に泣かなくなりましたね。)

また負けたとしてもこれは運だから仕方ないよねと、負けることに耐性をつける訓練にもなる点もいいですね!

子どもが勝つことも結構ある

すごろくは運の要素が強いので、普通に子供が勝つことも結構あります。

勝ったときはとても嬉しそうにして喜びますし、無邪気に楽しそうに喜ぶ姿を見るのは、親としても幸せですよね。

(また、どうしても勝たせたい場合など、少し前から始めるなど、子供が勝てるように調整できるので楽しくすごろく遊びをすることができると思います。)

【5】親も楽しめる

すごろくの良いところの5点目です。

僕の場合は週末だけですが、ママさんなど子供と毎日のように遊んでいると、マンネリ化はどうしても避けられないですよね。

その点、親も楽しめる遊びは重要です!

妻は息子と遊ぶ際、「すごろくをしよっか」と誘うことが多く、妻としてもすごろく遊びは楽しいようですね。

【6】おじいちゃん、おばあちゃんとも気軽に遊べる!

最後、すごろくの良いところの6点目です。

すごろくはルールがとても簡単なので、すぐにみんなで遊ぶことが出来ます!

また、軽くて持ち運びもしやすいので、おじいちゃんおばあちゃんの家に遊びに行くときに持っていくのもいいでしょう。

息子はお気に入りのすごろくを実家に度々持って帰り、おじいちゃんおばあちゃんや妻のお姉さんと一緒に遊んでいました。

最初は自分ですごろくを作って遊ぶ

すごろく遊びを始めた頃は、僕がすごろくを作って遊んでいました。

思いのほか息子の反応が良く楽しそうに遊んでいて、駒を動かすのもスムーズになってきたので、楽天ですごろくを購入をしました!

すごろくに関しては、楽天やAmazonでとても楽しめるものがリーズナブルな価格で販売されています。

続いて我が家で実際に購入したすごろくを3つ解説しています。

息子は次から紹介する3つのすごろくで合計130回以上遊んだのですが、そのくらい何度遊んでも楽しめて、それでいて価格もリーズナブルなのでとてもおすすめです!

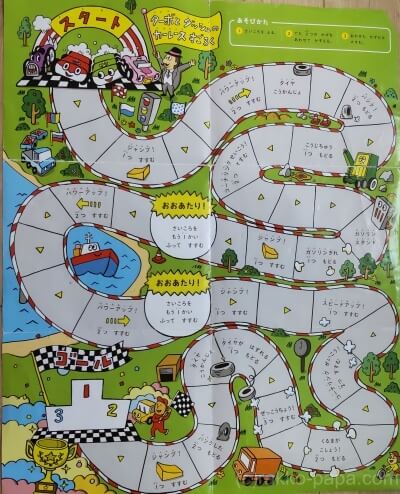

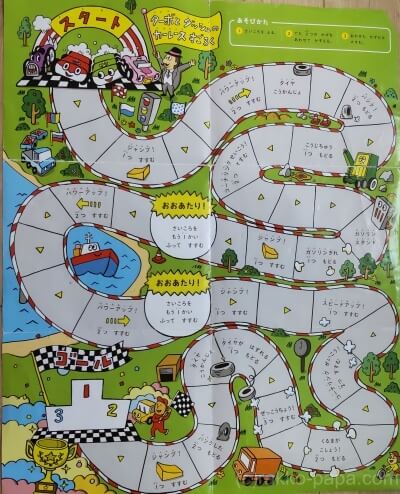

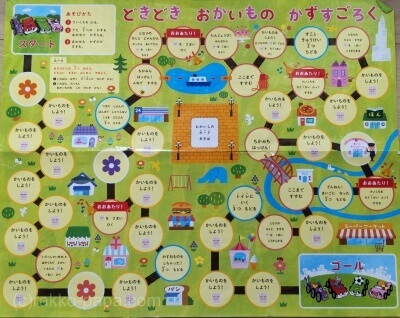

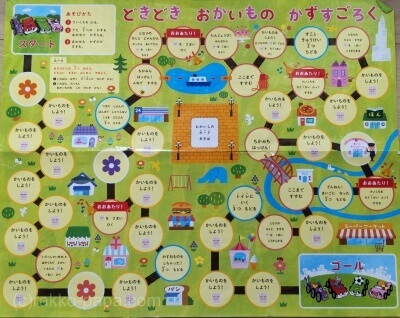

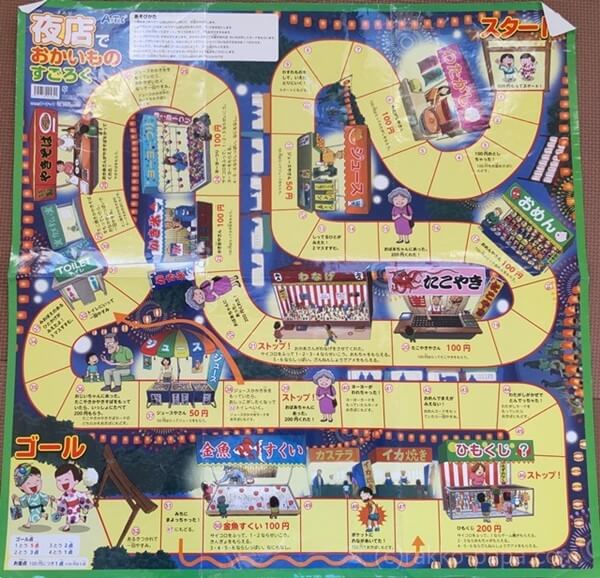

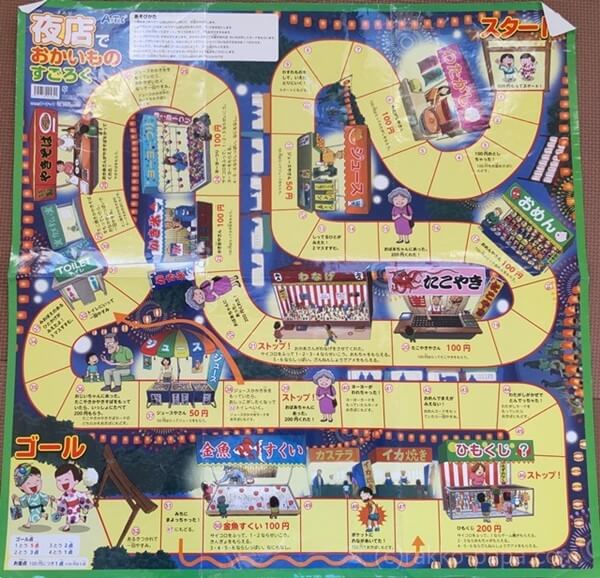

おすすめ①:夜店でおかいものすごろく

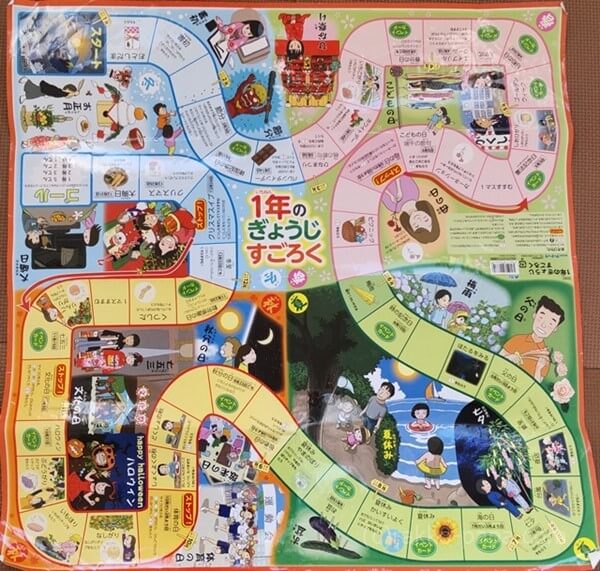

おすすめ②:1年のぎょうじすごろく

この「夜店でおかいものすごろく」と「1年のぎょうじすごろく」は合わせると80〜90回位遊んでいて、ボロボロ感が半端ないですね!

この2つのすごろくの大きな特徴は、点数計算で順位を決める点です。

どういうことかと言うと、、

まず、すごろくで進んでいる最中に、止まったマスのイベントに応じてお金や点数をゲットしていきます。

その後、最後にゴールをした順番に応じて、1位→5点、2位→3点、3位→2点など点数が貰えて、最終的な合計点数で順位を決めていく流れです。

「夜店でおかいものすごろく」の点数カードは下の写真の通りです。

点数計算で順位を決める

合計点数で順位を決めていくので、1位で上がったからと言って必ずしも勝てるわけではなく、最終的に点数の多い人が勝ちます。

息子の場合、ゴールした順番で順位が決まるすごろくの場合、一生懸命やって気持ちが入ってくると、負けた時のショックが大きいようで、泣いてしまうことが結構あります。。

その点、「1年のぎょうじすごろく」は、1位でゴールできなくても合計した点数では勝つこともあるので、息子は1位であがれなくても泣くことが減りました。

点数を合計した結果で1位でなくても、泣く頻度が激減

点数計算をすることでワンクッション入って気持ちも落ち着くので、負けたショックが和らぐようで、息子のなく頻度も減りその点も良かったです。

ただ、負けるとかなり悔しいようで、僕から点数を奪おうとしますが。。。

合計で80回〜90回程遊ぶ

息子の場合、上記の「1年のぎょうじすごろく」と「夜店でおかいものすごろく」を4歳過ぎに購入し、5歳頃までは定期的に遊んでいました。

6歳過ぎになると、2つのすごろくをくっつけて遊ぶようになったりもして、上記の2つ合わせて合計で80〜90回位遊びました!

すごろくは価格も安くコストパフォーマンスがとても高い!

数年前に楽天で購入した際、この2つのすごろくが送料込みで1,800円程でした。

価格が安いだけではなく、たくさん遊んだので、我が家のおもちゃの中でコストパフォーマンスが断然高いおもちゃですね!

今はこの2つのすごろくセットが、Amazonの「すごろく」部門で16位にランクインされています。(2022年7月時点)

Amazonだと買い物金額の合計2,000円以上で送料も無料になるので、かなりお得にゲット出来ちゃいますね!

それともう一つ、改訂版の「1年のぎょうじすごろく」も紹介してみます。

特筆すべき点は、僕が持っているものと比べて絵柄が変わっていて、バージョンアップされていることです!

さらに、Amazonの「ポータブル・ポケットゲーム」部門で1位を獲得しています!(2022年7月時点)

1年のぎょうじすごろくやおかいものすごろくは盤面が破れない

これらのすごろくは盤面が紙なのですが、ビニール加工されているので、たくさん遊んでも折り目のところで破れたりしません!

アップにすると、下の写真のような素材です。

なので、たくさん遊んで結構ボロボロ感もあるのですが、まだまだ全然遊べますね!

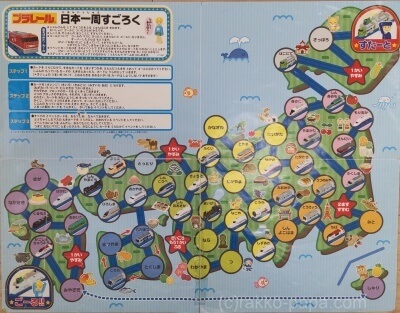

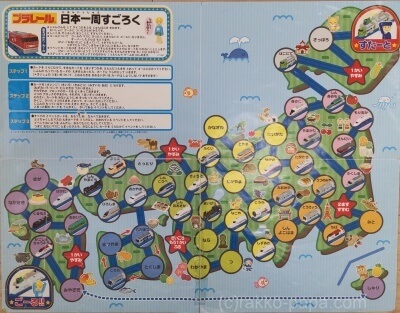

おすすめ③:プラレールすごろく

続いて我が家で購入したすごろくの3つ目はプラレールすごろくです。

プラレールすごろくは5歳過ぎ頃に購入して、裏表合わせて30〜40回程遊びました!

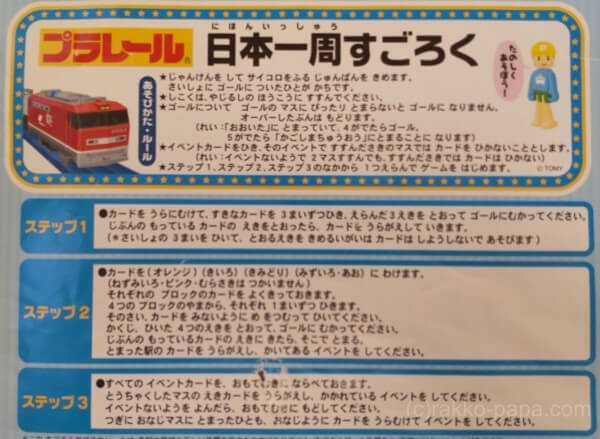

ここではプラレールすごろくのおすすめポイントを以下2つ紹介します。

【1】表と裏の2種類のすごろくで遊べる

プラレールすごろくでは、表面と裏面で2種類のすごろくで遊べます。

表面は日本各地の駅を自由に選びながら進んでいくすごろくです!

裏面は下の写真のように新幹線すごろくになっていて、進んだり戻ったりのイベントマスが特に多いのが特徴です。

【2】日本の地理に詳しくなる

プラレールすごろくの良いところの2点目です。

下の写真のように、表面のすごろくは日本地図になっていて、日本各地の駅から駅へと進んでいきます。

(札幌がスタートで鹿児島がゴールです。)

なので、遊んでいくうちに日本の地名に詳しくなっていき、そこも良かったです!

すごろく遊びのちょっとした注意点

WEBサイトに書かれていたのですが、すごろくを自分で作る際、慣れないうちは、「一回休み」や「戻る」マスがない方がいいようです。

確かにスリリングな要素で楽しめる面もあるのですが、幼児からするとせっかく進んだのに戻ってしまうと、

やる気を失ってしまうこともあるので、そのような「戻るマス」はできる限り少なくするといいでしょう。

この点は、特に自分ですごろくを作るときに意識しました。

市販のすごろくで遊ぶ時も、「戻るマス」や「スタートに戻る」は1回そこに止まって戻ったら、

2回目以降はその「戻るマス」止まっても戻らないという独自ルールを作ったりして、テンポよく楽しめるように工夫をしていました。

テンポ良く進める為の我が家のオリジナルルール

この記事の最後に、飽きずにテンポよく遊べるような我が家のオリジナルルールについて説明していきます。

大人でも、何度も「スタートに戻る」ことになってしまうと嫌ですからね。。

【1】夜店でおかいものすごろくの場合

夜店でおかいものすごろくでは、「スタートに戻る」が始まってすぐにあります。

一度「スタートに戻る」止まってスタートに戻った場合は、次に再度止まったとしても、スタートには戻らないようにルールを変更して遊ぶようにしました。

中盤でも戻るマスがありますが、同様に2回目は戻らないルールで遊んでいます。

【2】1年のぎょうじすごろくの場合

1年のぎょうじすごろくでは、「春」のパートで、カーネーションを入手すると、点数をゲットして先に進めるという場面があります。

この場面では、うまくカーネーションを入手出来ない場合、何度も戻ってカーネーションを入手するまで、本来はやり直す必要があります。

ただ我が家では、1回戻ってやり直したら、2回目からは戻らなくてもいいし、カーネーションもゲット出来るよう変更したルールで遊んでいました。

(クリスマスプレゼントの場面でも同様です。)

【3】プラレールすごろくの場合

プラレールすごろくの表面の日本各地をすごろくでは、下の写真のように遊び方が3種類あります。

何度も遊んでいく内に、複数の遊び方をミックスさせたオリジナルルールで遊ぶようになりました!

その遊び方は次のようなものです。(上記の遊び方のステップ2とステップ3を合わせています)

- すべての都道府県カードを裏返しにして、5枚めくる

- その5枚のカードに書かれた駅を通ってゴールに向かう

- めくったカードの駅に止まると、そのカード裏面に書かれている指示に従う

このルールで遊ぶと、1ゲームが10分ほどで終わるので、負けたら泣いてしまいがちな息子も、負けても泣かないことが多かったです。

一時期、負けた時に大泣きをしてしまったので、封印していたこともあったのですが、小学生3年生のときにも表裏合わせて15回位遊んでいます。

なので、長い間遊べる点もいいですね!

すごろく以外のおもちゃの紹介

僕は子育ての中で息子と一緒におもちゃで遊ぶことを大切にしていて、おもちゃのこと日々調べています。

そんなおもちゃ全般に関しても他の記事で整理してるので、気になる方はご覧ください。

息子はボードゲームも大好き

すごろくでサイコロを振ってたくさん遊んできたこともあり、息子はさいころを振るボードゲームも大好きです。

ボードゲームでもたくさん遊んできたので、幼児期から小学生までが遊ぶボードゲームについて気になる方は次の記事も合わせてご覧ください。